後遺障害等級9級とは?症状・認定基準・慰謝料を弁護士が解説

- 執筆者弁護士 山本哲也

交通事故で重い後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償を受けられる可能性があります。

その中でも後遺障害等級9級は、身体に重大な支障が生じた場合に認定される等級であり、後遺障害慰謝料として690万円程度の賠償が認められます。

しかし、認定基準は複雑で、正当な等級を得るためには適切な資料や手続きが欠かせません。

本記事では、後遺障害等級9級の具体的な症状や認定基準、認定された場合の補償内容について、交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

目次

後遺障害等級9級とは

後遺障害等級9級は、障害の部位や程度に応じて1号から17号まで区分されています。以下では、後遺障害等級の認定基準や症状、他の等級との違いについて説明します。

9級の概要と認定基準

後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い後遺症を意味します。後遺障害等級9級の労働能力喪失率は、35%とされていますので、比較的重い症状といえます。

後遺障害等級9級の認定基準は、以下のとおりです。

| 等級 | 認定基準 |

| 9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |

| 9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |

| 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |

| 9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |

| 9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |

| 9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |

| 9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |

| 9級9号 | 1耳の聴力を全く失つたもの |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失つたもの |

| 9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |

| 9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの |

| 9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |

| 9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |

| 9級17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |

具体的な症状例

後遺障害等級9級は、症状に応じて1号から17号まで細かく区分されています。以下では、1号から17号が認定される具体的な症状を説明します。

両眼の視力が0.6以下になったもの

万国式試視力表により、両眼の視力が0.6以下になった場合、後遺障害9級が認定されます。視力は、矯正視力を指しますので、眼鏡やコンタクトレンズを用いて視力測定を行います。

1眼の視力が0.06以下になったもの

万国式試視力表により、1眼の視力が0.06以下になった場合、後遺障害9級が認定されます。視力は、矯正視力を指しますので、眼鏡やコンタクトレンズを用いて視力測定を行います。

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

両眼に以下のような症状が残った場合、後遺障害9級が認定されます。

- 半盲症……視野の半分(右半分または左半分)が見えなくなってしまう状態

- 視野狭さく……視野が狭くなってしまう状態

- 視野変状……視野の一部が不規則に欠ける、見えない部分がある状態

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

まぶたに著しい欠損を残すものとは、普通にまぶたを閉じたときに、角膜(黒目)を完全に覆うことができない程度のものをいいます。

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損している状態をいいます。

また、機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいいます。

咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

そしゃく機能に障害を残すものとは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。

言語機能に障害を残すものとは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、1種が発音不能となったものをいいます。

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度とは、以下のいずれかに該当する状態をいいます。

- 両耳の平均純音聴力レベルが60db以上のもの

- 両耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、かつ最高明瞭度が70%以下のもの

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

これは以下のいずれにも該当する状態をいいます。

- 1耳の平均純音聴力レベルが80db以上のもの

- 他耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの

1耳の聴力を全く失つたもの

1耳の聴力を全く失ったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが90db以上のものをいいます。

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

通常の労働を行うことはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるものをいいます。たとえば、1人で手順通りに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまに助言を必要とする場合がこれにあたります。

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

胸腹部臓器の障害は、呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器の4つの部位に分けられます。

呼吸器の障害

動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定結果が、以下のいずれも満たす場合、後遺障害9級が認定されます。

- 動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下であるもの

- 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲内(37Torr〜43Torr)にあるもの

循環器の障害

循環器の障害が後遺障害9級と認められるのは、以下の場合です。

- 心機能低下により概ね6METsを超える強度の身体活動が制限されるもの

(例:平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないものの、平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動が制限されるもの) - ペースメーカーを植え込んだもの

- 房室弁又は大動脈弁の置換をし、継続的に抗凝血薬療法を行うもの

腹部臓器の障害

【胃の障害】

胃の全部または一部を失ったことによる障害は、そのことにより生じる症状の有無により等級認定が行われます。後遺障害9級が認定されるのは、以下の症状です。

| 消化吸収障害 | ダインピング症候群 | 胃切除術後逆流性食道炎 | |

| 第9級 | あり | あり | なし |

| あり | なし | あり |

【小腸および大腸の障害】

小腸および大腸の障害が後遺障害9級と認められるのは、以下の場合です。

- 小腸を大量に切除し、残存する空腸および回腸の長さが100cm以下となったもの

- 小腸(または大腸)の皮膚瘻を残し、瘻孔から漏出する小腸(または大腸)内容がおおむね100ml/日以上のものであって、パウチ等による維持管理が困難ではないもの

- 常時おむつの装着が必要なもの

【肝臓の障害】

肝臓の障害のうち、肝硬変になったものについては後遺障害9級が認定されます。

【すい臓の障害】

外分泌機能の障害または内分泌機能の障害の両方が認められるものについては後遺障害9級が認定されます。

【腹壁瘢痕ヘルニア等を残すもの】

常時ヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるものまたは立位をしたときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるものについては、後遺障害9級が認定されます。

泌尿器の障害

泌尿器の障害は、じん臓、尿管・膀胱・尿道の障害に分けられます。

【じん臓の障害】

じん臓の障害は、一側のじん臓を失った場合と失っていない場合で区分し、腎臓機能の低下の程度(GFRで判定)により等級を認定します。じん臓の障害で後遺障害9級が認定されるのは、以下の場合です。

- 腎臓を失った場合で、GFR値が51ml/分~70ml/分であるもの

- 腎臓を失っていない場合で、GFR値が31ml/分~50ml/分であるもの

【尿管・膀胱・尿道の障害】

尿管・膀胱・尿道の障害で後遺障害9級が認定されるのは、以下の場合です。

- 尿禁制型尿路変向術(禁制型リザボアおよび外尿道口形成術を除く)を行ったもの

- 残尿が100ml以上あるもの

- 切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁のため、常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないもの

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失つたもの

片手の親指または親指以外の2本の指を失った場合、後遺障害9級が認定されます。

手指を失うとは、以下のいずれかの状態をいいます。

- 手指を中手骨または基節骨で切断したもの

- 近位指節間関節において、基節骨と中節骨とを離断したもの

1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

片手の親指を含む2本の指または親指以外の3本の指の用を廃した場合、後遺障害9級が認定されます。

手指の用を廃したものとは、以下のいずれかの状態をいいます。

- 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

- 中手指節関節または近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が、健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの

片足の親指を含む2本の指を失った場合、後遺障害9級が認定されます。

足指を失うとは、中足指節関節から失ったもの指します。

1足の足指の全部の用を廃したもの

片足のすべての指の用を廃した場合、後遺障害9級が認定されます。

足指の用を廃したものとは、以下のいずれかの状態をいいます。

- 親指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

- 親指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したものまたは遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断したもの

- 中足指節関節または近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの

外貌に相当程度の醜状を残すもの

外貌とは、頭部、顔面部、頸部のように、上肢・下肢以外の日常露出する部分をいいます。

外貌に相当程度の醜状を残すものとは、原則として顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

生殖器に著しい障害を残すもの

生殖器に著しい障害を残すものとは、男女別に以下の状態になった場合をいいます。

【男性の場合】

- 陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る)

- 勃起障害を残すもの

- 射精障害を残すもの

【女性の場合】

- 膣口狭窄を残すもの(陰茎を膣に挿入することができないものと認められるものに限る)

- 両側の卵管に閉塞もしくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの、または子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限る)

他の等級との違い

後遺障害等級は、同じような症状であっても症状の程度によって認定される等級が変わってきます。以下では、「視力障害」「外貌障害」の2つについて後遺障害等級9級と他の等級との違いを説明します。

視力障害

視力障害が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級には、以下のようなものがあります。

| 等級 | 認定基準 |

| 1級1号 | 両眼が失明したもの |

| 2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |

| 2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |

| 3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |

| 4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |

| 5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |

| 6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |

| 7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |

| 8級1号 | 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの |

| 9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |

| 9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |

| 10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |

| 13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |

聴力障害

外貌障害が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級には、以下のようなものがあります。

| 等級 | 認定基準 |

| 7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |

| 9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |

| 12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |

【関連リンク】各等級ごとの解説

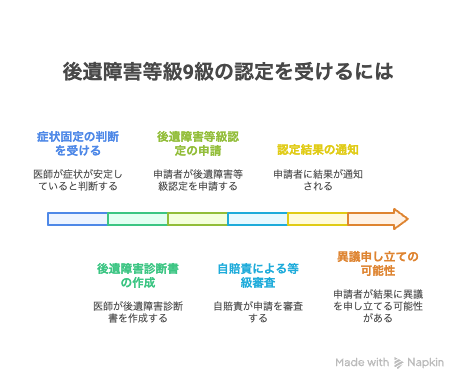

後遺障害等級9級の認定を受けるには

後遺障害等級9級に該当する後遺症が残った場合でも、自動的に等級が認定されるわけではありません。適切な手続きを踏んで申請し、等級認定を受ける必要があります。以下では、9級の認定を受けるための一般的な流れとそれぞれの段階でのポイントを説明します。

症状固定の判断を受ける

治療を継続しても症状が改善しないと判断された段階で「症状固定」の診断を医師から受けます。症状固定となるまでは、医師の指導のもと通院を続け、治療実績を積み重ねることが大切です。

医師による後遺障害診断書の作成

症状固定と診断されたら、医療機関に後遺障害診断書の作成を依頼します。この診断書は、後遺障害の有無や程度、検査結果などが記載される重要な書類であり、等級認定の根拠となります。

医師に任せきりでは必要な情報が漏れていたり、主観的な記述にとどまってしまうこともあるため、記載内容に不備がないか、被害者自身も確認しておくべきです。必要に応じて、弁護士にチェックを依頼するのも有効です。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害診断書が完成したら、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請を行います。申請方法は、以下の2種類に分かれます。

事前認定

加害者側の任意保険会社が、必要書類を集めて自賠責へ提出する方式です。手続きは保険会社が代行してくれるため、被害者の負担は少なくて済みます。しかし、提出書類が最低限にとどまるケースも多く、必ずしも有利な結果が得られるとは限りません。

被害者請求方式

被害者自身が、もしくは弁護士のサポートを受けながら、必要な資料をそろえて自分で申請する方法です。手続きには一定の時間と労力を要しますが、自分に有利な資料を補完できるため、適正な等級の獲得につながる可能性が高まります。

自賠責による等級審査

申請が完了すると、自賠責保険を管轄する調査事務所が、提出された診断書や画像データ、検査結果などを総合的に審査します。ここでは、後遺障害の有無や重症度が医学的な根拠に基づいて評価されます。

診断書や資料に不備があると、等級が低く認定されたり、認定されないこともあるため、書類の精度が重要になります。

認定結果の通知と異議申し立て

審査の結果、後遺障害等級が認められると、等級の通知書が届きます。9級と認定された場合は、慰謝料や逸失利益の請求が可能となります。

万が一、9級に相当するはずの症状にもかかわらず、10級や12級など低い等級とされた場合は、異議申立てをすることで再審査を求めることができます。異議申立てでは、追加の証拠資料や医学的意見書を提出することが重要です。

後遺障害等級9級に認定された場合の補償内容

後遺障害等級9級に該当する場合、通常の治療費や通院中の慰謝料(傷害慰謝料)に加えて、後遺症が残ったことに対する特別な賠償も請求できるようになります。代表的なものは「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害によって日常生活や精神面に大きな負担が生じたことに対して支払われる賠償金です。等級ごとにおおよその金額の目安が設定されており、後遺障害等級9級の場合は、以下の金額が相場です。

- 自賠責保険基準:249万円

- 裁判所基準(弁護士基準):690万円

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害により今後の収入が減ってしまうことを補償するものです。たとえば事故によって身体機能が制限され、働く能力が落ちた場合、その分の減収が損害と見なされます。

「年収×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」という計算式で算出され、9級の労働能力喪失率は、35%が目安です。

若年層や高収入の人ほど、金額が高額になる傾向があります。

後遺障害等級9級の獲得のために注意すべきこと

後遺障害等級9級に相当する症状が残っていたとしても、認定の申請方法や提出資料に不備があると、本来よりも低い等級で判断されてしまうおそれがあります。適正な等級を確実に獲得するためには、以下の点に十分注意しましょう。

症状固定前の通院状況を記録に残す

通院の頻度や治療の一貫性は、後遺障害の有無や程度を判断する上で重要な材料となります。また、診断書やカルテに症状が継続して記録されていることが、等級認定の裏付けになります。

治療を中断していたり、通院間隔が空いていたりすると、症状が重く見えづらくなってしまうため注意が必要です。

医師との連携と診断書の精度がカギ

後遺障害診断書の記載内容は、等級認定に直結します。主観的な痛みの訴えだけでなく、画像検査(MRIやCT)などの客観的な所見があると、信頼性が高まります。

医師任せにせず、自分の症状や困っている日常動作をきちんと伝えた上で、必要な記載が漏れないよう働きかけることが大切です。

弁護士に相談して等級を適切に評価してもらう

後遺障害の等級は、症状に応じた細かい認定基準が設けられていますので、専門的な知識がないと判断が難しい領域です。

交通事故に強い弁護士に相談すれば、申請前に診断書や資料のチェックを受けられるだけでなく、必要な証拠の補強や異議申立てもスムーズに行えます。適正な後遺障害等級を受けるためにも、事故後早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ:後遺障害等級9級になったら交通事故に詳しい弁護士に相談を

後遺障害等級9級は、労働能力の喪失や日常生活への支障が大きく、慰謝料や逸失利益も高額になりやすい重要な等級です。

しかし、適正な等級を得るには、医師の診断書の内容や資料の充実が欠かせません。保険会社とのやり取りや異議申立ても含めて、弁護士に依頼することで有利に進められる可能性が高まりますので、早めに弁護士の相談するようにしましょう。

交通事故の被害に遭われた方は、交通事故のトラブルに詳しい弁護士法人山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。