目次

尾骨骨折とは

尾骨とは、脊柱の一番下に位置する骨です。一般的には「尾てい骨」とよばれるケースもよくあります。

尾骨とは、脊柱の一番下に位置する骨です。一般的には「尾てい骨」とよばれるケースもよくあります。

尾骨は昔人間に尻尾(しっぽ)があった時代の名残りの骨で、お尻の中央部分の下、逆三角形で下方へ飛び出した形になっています。椅子に座ったり真上を向いて寝たりするだけでも圧がかかって炎症を起こすケースがみられます。

交通事故で尾骨を打って強い衝撃が加わり、尾骨を骨折してしまう方も多くおられます。よくあるのは自転車やバイクの運転者が車と衝突し、放りだされて地面に尻もちを付いたときに尾骨を骨折するパターンです。

尾骨骨折の症状

尾骨骨折すると、強い痛みが出るケースもあります。

尾骨骨折すると、強い痛みが出るケースもあります。

また座っているだけでも尾骨に圧がかかるので痛みが持続し、症状が長期化する方も多数おられます。

骨折の検査や立証方法

尾骨を骨折しても、レントゲンでは鮮明に映らないケースが少なくありません。

尾骨を骨折しても、レントゲンでは鮮明に映らないケースが少なくありません。

痛みが続いているが、レントゲンでは「異常なし」と診断されるような場合には、CT撮影などの各種画像検査やその他の検査を実施してもらい、尾骨骨折をしているか否かを判断していただくことが重要になります。

尾骨骨折の治療法

尾骨骨折の場合、手術をせず「保存療法」を行うのが基本です。

尾骨骨折の場合、手術をせず「保存療法」を行うのが基本です。

保存療法とは、患部を安静にして骨の自然な癒合を待つ方法をいいます。

具体的には椅子に柔らかいクッションをおいて、尾骨に圧がかからないようにします。体重は尾骨ではなく「坐骨」にかけるよう意識しましょう。椅子に座るときには、深めに腰掛けて体を前傾姿勢にすると、尾骨が椅子にあたりにくくなります。

長時間椅子に座ると圧がかかり続けるので、横になって休めるのも重要です。

痛みが出ているときには湿布やクリームを用いて抑えます。重度の場合、くしゃみをしただけでも痛みを感じ、寝た姿勢をとっても痛みが消えないため、鎮痛剤を処方してもらって痛みを抑え、安静を保つケースもあります。

治療期間は標準的に数か月程度ですが、それ以上に長引く事例も少なくありません。

尾骨骨折の後遺障害

尾骨骨折すると、症状固定しても痛みやしびれなどの症状が残る事例もよくあります。

その場合「後遺障害等級認定」を受けられる可能性があります。

認定される可能性のある等級は以下の2種類です。

| 等級 | 後遺障害 | 弁護士基準の後遺障害慰謝料 | 自賠責基準の後遺障害慰謝料 | 自賠責保険金 |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 110万円 | 32万円 | 75万円 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 290万円 | 94万円 | 224万円 |

14級9号の「局部に神経症状を残すもの」とは、体の一部分に痛みやしびれなどの症状が残っている状態をいいます。

12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、14級9号のケースよりも痛みがしびれの症状が強い場合です。

12級と14級の違い

12級が認定されるためには、残存症状(痛み、しびれ)が他覚症状であることを証明する必要があります。

12級が認定されるためには、残存症状(痛み、しびれ)が他覚症状であることを証明する必要があります。

他覚症状とは、レントゲンやMRI等の画像検査、神経学的検査、理学的検査等の各種の医学的検査によって認められる異常な所見のことを言います。

尾骨骨折の場合でも、レントゲン等の画像所見、神経学的所見等の他覚的所見により、痛みやしびれの存在を医学的に証明することができれば、12級が認定される可能性があります。

一方、14級が認定されるためには「痛い、しびれる」などの患者の自覚症状しかなくても、自覚症状があると合理的に推認できる場合には14級が認められる可能性があります。

変形傷害は認められない

一般的に事故によって骨が変形すると、「変形障害」として後遺障害認定される可能性があります。

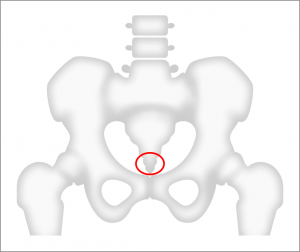

しかし、尾骨は骨盤を構成していますが、変形障害の等級認定上、骨盤骨から尾骨が除外されており、骨盤骨の変形障害として後遺障害等級認定を受けることはできません。

骨盤まわりの他の骨が変形した場合、変形障害として後遺障害認定される可能性はあります。

尾骨骨折の後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益

尾骨骨折で後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

尾骨骨折で後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

以下でそれぞれの相場や計算方法をみてみましょう。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、事故で後遺障害が残って被害者が受ける精神的苦痛に対する賠償金です。

事故後、治療を受けても痛みやしびれなどの症状が残ると、被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、相手へ慰謝料を請求できます。

後遺障害慰謝料の金額には、等級ごとの相場があります。ただしいくつかの計算基準があり、適用する基準によっても慰謝料額が異なります。

後遺障害慰謝料の比較

各基準ごとの後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準の慰謝料 | 任意保険基準の慰謝料 | 裁判基準(赤本)の慰謝料 |

| 14級 | 32万円 | 任意保険会社独自の基準による(裁判基準より低額なケースが多い) | 110万円 |

| 12級 | 94万円 | 任意保険会社独自の基準による(裁判基準より低額なケースが多い) | 290万円 |

裁判基準であれば、14級で110万円、12級で290万円が相場となります。

ケガの内容等によっても多少変動がありますが、弁護士が交渉すれば概ね上記の金額が認められるケースが多いです。

次に、保険会社が適用する任意保険基準では弁護士基準の3分の1程度にまで減らされる可能性があります(任意保険基準は各任意保険会社が独自に定めているので一律ではありません)。

なお自賠責保険からは自賠責基準で計算された後遺障害慰謝料額が払われます。

自賠責基準は一律の数字であり、14級の場合には32万円、12級の場合には94万円です。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残って労働能力が低下したために将来得られなくなった収入に相当する損害に対する補償です。

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残って労働能力が低下したために将来得られなくなった収入に相当する損害に対する補償です。

後遺障害が残ると、ご本人は以前のようにはたらけなくなるので、生涯収入が低下すると考えられます。その低下分を逸失利益として請求できるのです。

逸失利益は、事故前の年収と就労可能年数、労働能力喪失率によってもとめます。

後遺障害逸失利益の計算式

- 後遺障害逸失利益 = 事故前の年収 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

事故前の年収の高い方、若い方などは逸失利益が高額になる傾向がみられます。

専業主婦(主夫)であっても、女性の平均年収(3,880,100円)を基準とした逸失利益の請求が可能です。

なお14級の労働能力喪失率は5%、12級の労働能力喪失率は14%が標準です。

尾骨骨折の後遺障害の認定ポイント

画像による立証が重要

後遺障害認定を受けるには、まずは画像検査による他覚症状の立証を目指しましょう。

後遺障害認定を受けるには、まずは画像検査による他覚症状の立証を目指しましょう。

他覚症状とは、レントゲンやMRI等の画像検査、理学的検査、神経学的検査、臨床検査等によって認められる異常所見のことです。

尾骨骨折は、レントゲン画像だけでは骨折を判断できないことがありますので、CTやMRI等その他の画像検査を実施するようにしましょう。

また神経学的検査や臨床検査などの他の検査も綿密に実施して異常所見がみられないか確認すべきです。

後遺障害診断書の重要性

後遺障害認定では、後遺障害診断書が非常に重視されます。後遺障害診断書とは、後遺障害の内容に特化した書式の診断書です。

後遺障害認定では、後遺障害診断書が非常に重視されます。後遺障害診断書とは、後遺障害の内容に特化した書式の診断書です。

後遺障害診断書には検査結果や患者の自覚症状、今後の見込みなどを医師の視点から細かく書き込んでもらいます。

不適切な記載があると後遺障害を否定されてしまうおそれもあるので、正しい書き方を知って対応してもらうことが重要です。

患者としては、普段の自覚症状を正確に医師に伝えましょう。

良くあるケースとして、「普段から痛みがあるが、天気が悪くなると痛みが酷くなる」といった自覚症状がある場合に、「天気が悪い時のみ痛む」の様な記載がされてしまうと、等級認定の審査時に不利になってしまう可能性があります。

このような場合、「普段から痛みがある」点を普段の診察時からしっかりと伝えておき、医師に記載してもらう事が重要です。

適切な後遺障害診断書の記載がされるよう、弁護士から記載方法やポイントをお伝えすることも可能ですので、後遺障害診断書の作成前にご相談ください。

交通事故で尾骨骨折、適切な賠償金を受け取るには

弁護士に依頼すると賠償金が増額される

交通事故で尾骨骨折したとき、適切な金額の賠償金を受け取るには弁護士に示談交渉を依頼するようおすすめします。

交通事故で尾骨骨折したとき、適切な金額の賠償金を受け取るには弁護士に示談交渉を依頼するようおすすめします。

被害者が自分で示談交渉を行うと、低額な任意保険基準が適用されて慰謝料を始めとした賠償金額が減額される可能性が高いためです。

保険会社は逸失利益の期間を制限してくるケースも多いですし、休業損害を減らして計算する可能性もあります。

当事務所で取り扱った事例でも、弁護士基準が適用されて慰謝料が3倍程度に上がったり、休業損害や逸失利益が適正に計算されて賠償金が増額されたりするケースが多くあります。

また過失割合に納得できない場合、弁護士が正しい過失割合をあてはめることで賠償金額が全体的に増額される可能性もあります。

後遺障害等級認定の手続きも、弁護士に任せる方が認定の確実性が高まるでしょう。

山本総合法律事務所の解決実績

山本総合法律事務所では交通事故被害者さまへの支援に極めて積極的に取り組んでおり、高い解決実績を誇ります。

群馬県やその近隣地域で交通事故の被害に遭われた方は、お気軽にご相談ください。