後遺障害等級 7 級とは?症状・認定基準・慰謝料を弁護士が解説

- 執筆者弁護士 山本哲也

後遺障害7級は、交通事故による後遺障害の中でも重い症状があるときに認定される等級です。

認定がおりれば、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。被害に対する十分な補償のためには、正しく認定を受けるのが重要です。

本記事では、後遺障害7級の意味や認定基準、受け取れる慰謝料などについて解説しています。

交通事故で重いケガを負った方やそのご家族の皆様は、ぜひ最後までお読みください。

目次

後遺障害等級 7 級とは

交通事故の影響で後遺症が残ったとき、基準を満たせば後遺障害等級が認定されます。

ここでは、7級の位置づけや認定基準を解説します。

7 級の概要と認定基準

交通事故の後遺障害等級は1級から14級まで定められており、数字が少ない方が症状は重いとされます。

7級は数字だけで見ると中程度の障害になりますが、認定されるのはどれも深刻な症状です。

7級の認定基準は次の通りです。

| 1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |

| 2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |

| 7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |

| 8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |

| 9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |

| 12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |

| 13号 | 両側の睾丸を失ったもの |

具体的な症状例

上記の認定基準だけを見ても、なかなかイメージしづらいでしょう。7級の認定基準について順に詳しく見ていきます。

7級1号

7級1号が認定されるのは、片方の眼が失明し、もう一方の視力が0.6以下になったケースです。

失明とは、以下のいずれかの状態をいいます。

- 眼球を摘出した

- 明暗がわからない

- 明暗がかろうじてわかる程度である

片目がこれらの状態となり、もう片方の視力が0.6以下になると7級が認定されます。

ここでいう視力とは、メガネやコンタクトをしたときの矯正視力です。

視力障害は、7級以外にも程度によって以下の等級が認定されます。

| 等級 | 認定基準 |

| 1級1号 | 両眼が失明したもの |

| 2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |

| 2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |

| 3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |

| 4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |

| 5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |

| 6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |

| 7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |

| 8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |

| 9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |

| 9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |

| 10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |

| 13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |

7級2号・3号

7級2号・3号は、いずれも聴力の障害です。

2号は両耳とも40cm以上の距離では普通の話し声を聴き取れないレベルになったときに認定されます。

具体的には、「両耳の平均純音聴力レベルが70db以上」あるいは「両耳の平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度が50%」の状態をいいます。

3号が認定されるのは、1耳の聴力を失い、他方の耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を聴き取れないレベルになったケースです。

具体的には「片耳の平均純音聴力レベルが90db以上かつ他方の平均純音聴力レベルが60db以上」が基準になります。

いずれにしても、非常に音を聴き取りづらい状態です。聴力障害が生じている耳や程度によって等級が変わります。

| 等級 | 認定基準 |

| 4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |

| 6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |

| 6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 7級2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |

| 9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |

| 10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |

| 10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |

| 11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |

| 11級6号 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 14級3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |

7級4号

7級4号が認定されるのは、神経系統や精神の障害が原因で、簡単な仕事しかできないようなケースです。

たとえば、脳の外傷により高次脳機能障害が残り、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いといった状態になり一般人と同じように作業ができないケースが該当します。

脳挫傷や脊髄損傷により手足のマヒが残り、簡単な仕事しかできない場合も同様です。

以下の通り、程度によって異なる等級が認定されます。

| 等級 | 認定基準 |

| 1級1号

(別表第1) |

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 2級1号

(別表第1) |

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

7級5号

7級4号が認定されるのは、臓器の機能に障害が残り、簡単な仕事しかできなくなったケースです。

事故の影響で呼吸器、循環器、消化器、泌尿器に問題が残ってしまった場合に認定されます。たとえば、心臓の機能に問題があるため除細動器を植え込んだ、腎臓の片方を失ったといったケースです。

障害の程度に応じ、以下の通り等級が変わります。

| 等級 | 認定基準 |

| 1級2号

(別表第1) |

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 2級2号

(別表第1) |

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

7級6号

7級6号が認定されるのは、片手の「親指を含む3本の指」あるいは「親指以外の4本の指」を失ったケースです。

「手指を失った」には、根元から失った状態だけでなく、第2関節(親指は第1関節)より先を失った状態を含みます。

欠けた指の種類や本数に応じて認定される等級は変わります。

| 等級 | 認定基準 |

| 3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |

| 6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |

| 7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |

| 8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの |

| 9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |

| 11級8号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |

| 12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |

| 13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |

| 14級6号 | 1手のおや指以外の指骨の一部を失ったもの |

7級7号

7級7号が認定されるのは、片手の5本の指すべて、あるいは親指を含む4本の指の「用を廃した」ケースです。

「手指の用を廃した」とは、以下のいずれかの状態をいいます。

- 末節骨(指の先端の骨)の1/2以上を失った

- 第2関節あるいは第3関節(親指については第1関節あるいは第2関節)の可動域が1/2以下になった

- 親指を橈骨(前腕の骨)側、あるいは手のひら側に動かす際の可動域が1/2以下になった

- 指の痛み、温度、触感といった感覚が完全に失われた

「手指の用を廃した」指の種類や本数に応じて認定される等級は変わります。

| 等級 | 認定基準 |

| 4級5号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |

| 7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |

| 8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |

| 9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |

| 10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |

| 12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |

| 13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |

| 14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

7級8号

7級8号が認定されるのは、片足について「リスフラン関節以上で失った」ケースです。

リスフラン関節とは、足の甲の真ん中にある関節です。片足を甲の中央から根元の部分で失うと7級となります。

その他、下肢の欠損障害で認定される等級と認定基準は以下の通りです。

| 等級 | 認定基準 |

| 1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |

| 2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |

| 4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |

| 4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |

| 5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |

| 7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |

7級9号

7級9号が認定されるのは、片腕について偽関節を残し、著しい運動障害を残したケースです。

これは、「上腕骨の骨幹部等」あるいは「橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等」に癒合不全があり、常に硬性補装具を必要とする場合を意味します。簡単に言えば、腕の骨がうまくくっつかずに、常に固定用の硬い器具をつける必要があるケースです。

偽関節を残すものの常に固定する必要まではないときは、8級8号となります。

7級10号

7級10号が認定されるのは、片脚について偽関節を残し、著しい運動障害を残したケースです。

具体的には、「大腿骨の骨幹部等」、「脛骨及び腓骨の骨幹部等」、「脛骨の骨幹部等」のいずれかに癒合不全があり、常に硬性補装具を必要とする場合をいいます。わかりやすくいえば、脚の骨がうまくくっつかずに、常に固定用の硬い器具をつける必要があるケースです。

偽関節を残すものの常に固定する必要まではないときは、8級9号となります。

7級11号

7級11号が認定されるのは「両足の足指の全部の用を廃した」ケースです。「足指の用を廃した」とは、以下のいずれかを意味します。

- 親指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失った

- その他の指が根元から第1関節の間で切断された

- 指の関節の可動域が2分の1以下になった

「用を廃した」指の種類や本数によって認定される等級が変わります。

| 等級 | 認定基準 |

| 7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |

| 9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |

| 11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |

| 12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |

| 13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |

| 14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |

7級12号

7級12号が認定されるのは、「外貌に著しい醜状を残す」ケースです。以下のいずれかを意味します。

- 頭部に手のひら大(指の大きさ含まない)以上の瘢痕(傷あと)がある、頭蓋骨に手のひら大以上の欠損がある

- 顔面に鶏卵大以上の瘢痕または10円玉大以上の組織陥没がある

- 頸部に手のひら大以上の瘢痕がある

より小さい傷あとや欠損の場合には、9級16号あるいは12級14号に該当する可能性があります。

7級13号

7級13号が認定されるのは、両側の睾丸を失ったケースです。

睾丸が残っていても精子を作れないとき、女性が両側の卵巣を失ったときや卵子が形成されないときにも7級が認定されます。

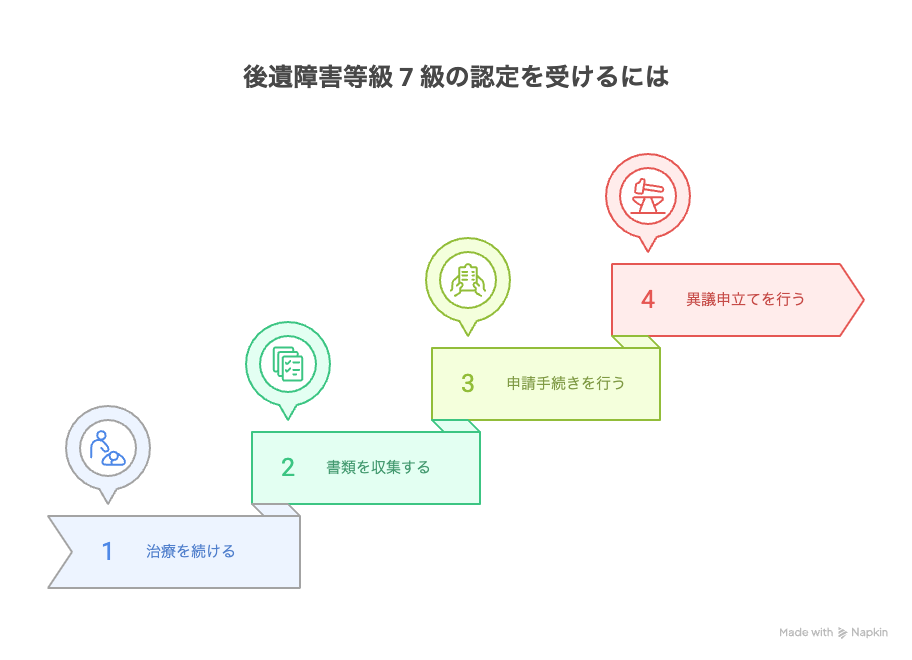

後遺障害等級 7 級の認定を受けるには

上記の症状があるときは、申請をして後遺障害認定を受けるようにしましょう。

認定までの流れは以下の通りです。

症状固定まで治療を続ける

まずは、症状固定になるまで治療を続けるようにしてください。

症状固定とは、それ以上治療しても症状の大幅な改善が見込めない状態です。

後遺障害認定の対象となるのは症状固定時に残っている症状であるため、医師が症状固定であると判断するまで治療を続ける必要があります。

途中で治療をやめたり中断したりすると、正しく等級認定が受けられないおそれがあります。

ケガから回復するためだけでなく、後遺障害認定のためにも、医師の指示にしたがって治療を続けましょう。

必要書類を収集する

症状固定の段階に至ったら、申請に必要な書類を準備してください。

必要書類はケースに応じて若干変わりますが、必ず用意するのが「後遺障害診断書」です。

後遺障害診断書は医師が作成する書類で、書式が決まっています。

認定にあたって特に重要な書類であるため、医師にお願いして間違いなく記載してもらいましょう。

申請手続きを行う

必要書類が揃ったら、申請手続きを行います。

申請手続きには、大きく分けて「事前認定」と「被害者請求」と呼ばれる2つの方法があります。

事前認定とは、相手方の任意保険会社に書類の収集から提出までを任せる方法です。

ご自身で進めるよりも手間が削減できる反面、認定に有利な資料の提出は期待できないというデメリットが存在します。

被害者請求とは、被害者が書類の収集や提出を自身で行う方法です。

手間はかかりますが、認定にプラスになる資料を添付でき、認定可能性を高められるケースがあります。

現実には、被害者の方がご自身で被害者請求を行うハードルは高いです。

手間を省きつつ認定可能性を上げるには、弁護士に依頼して代わりに被害者請求をしてもらうのをオススメします。

納得できなければ異議申立て

申請すると、通常は2~3か月以内に結果が出ます。

もっとも、高次脳機能障害など、審査が難しい症状では時間がかかりやすいです。

結果に納得がいかないときは、異議申立ての手続きができます。とはいえ、同じ書類を出しても結果は変わりません。認定されなかった原因を分析し、効果的な資料を追加する必要があります。異議申立ては交通事故に精通した弁護士に依頼するのがよいでしょう。

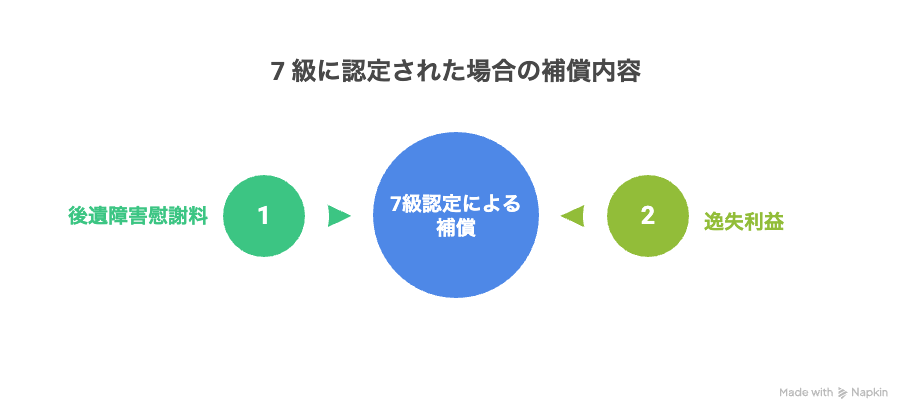

7 級に認定された場合の補償内容

交通事故では、治療費、休業損害、入通院慰謝料などの補償を相手方から受け取れます。

さらに後遺障害認定を受けると、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の請求が可能です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことにより生じる精神的な苦痛を補償するための賠償金です。

具体的な金額については、算定主体によって「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの基準があります。

自賠責保険基準とは、自賠責保険における支払い基準です。

自賠責保険基準では、7級の後遺障害慰謝料は419万円です。

自賠責保険は交通事故における損害に対し最低限の補償をするものであるため、金額は3つの基準の中で最も低くなっています。

任意保険基準とは、各任意保険会社における内部基準です。

一般的に、金額は公開されていません。自賠責保険基準に多少上乗せをした程度である場合が多いです。

弁護士基準は、弁護士が請求する際に用いる基準です。

裁判における基準でもあり、3つの基準の中で最も高額になっています。

弁護士基準では、7級の後遺障害慰謝料は1000万円です。

保険会社が提示してくる金額は、ほとんどのケースで本来受け取れるはずの金額よりも大幅に低いです。適正な補償を受けるには、弁護士に依頼して弁護士基準で請求するのが重要になります。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られるはずであった収入です。

後遺障害により労働能力が低下する分を補うために支払われます。

逸失利益の計算式は以下の通りです。

| 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |

基礎収入には、通常は事故前年の年収額を用います。

収入がない主婦(主夫)や子どもであっても、平均賃金をもとに請求できます。

労働能力喪失率は、後遺障害が労働に及ぼす影響を数値化したものです。7級では一般的に56%とされます。

労働能力喪失期間は、今後働けなくなる年数です。通常は症状固定日から67歳までの年数が用いられます。賠償金は一括で受け取るため、今後想定される運用益を除く必要があり、年数をそのまま掛け合わせるのではありません。ライプニッツ係数と呼ばれる数値で調整されます。具体的な数字は、以下でご確認ください。

逸失利益の計算例は次の通りです。

- 年収500万円の会社員(基礎収入500万円)

- 後遺障害7級認定(労働能力喪失率56%)

- 症状固定時点で30歳(ライプニッツ係数:22.167)

このケースの逸失利益は「500万円×56%×22.167=6206万7600円」と計算できます。

7級は労働能力喪失率が高く、逸失利益は高額になりやすいです。

しかし、外貌醜状などのケースで、相手方から「後遺障害は仕事や収入には影響がない」と主張されて有無や金額が争いになる場合もよくあります。

弁護士に労働への影響を主張してもらい、適正な逸失利益を受け取るのが重要です。

後遺障害等級 7 級の獲得のために注意すべきこと

後遺障害の認定を受けるにあたっては、以下の点に注意してください。

必要な検査を受ける

後遺障害認定にあたっては、部位や症状に応じて受けるべき検査が存在します。

等級認定を獲得するには、必ず検査を受けるようにしてください。

症状によっては、治療のためには重要でないと考えられ、検査が実施されない場合もあります。

また、可動域検査で測定方法を間違えるなど、正しく検査されないケースも存在します。

認定にあたり検査結果は不可欠であるため、正しい方法で必要な検査を受けましょう。

後遺障害診断書に正確に記載してもらう

申請にあたって不可欠なのが「後遺障害診断書」です。

後遺障害診断書は医師が作成する書類であり、認定審査において重要視されます。

書類に記載漏れや記載ミスがあると、妥当な認定結果を得られないおそれがあります。

重要性を理解したうえで、後遺障害診断書は正しく作成してもらうようにしましょう。

弁護士に相談する

後遺障害認定は弁護士に相談しましょう。弁護士への相談・依頼により認定可能性を高められます。

医師は治療のプロではありますが、後遺障害認定に詳しいとは限りません。

必要な検査をしていない、後遺障害診断書を正しく記載していないといったミスが生じ得ます。

また、ご自身でスムーズに申請手続きを進めるのは簡単ではありません。

そこで、法律のプロである弁護士に必要書類の収集、後遺障害診断書の確認、申請手続きなどを依頼するのがオススメです。

弁護士には、後遺障害認定だけでなく、相手方との示談交渉や訴訟等も任せられます。

手間やストレスを削減しつつ適正な賠償金を受け取るには、弁護士への相談がベストといえます。

まとめ:後遺障害等級 7 級になったら交通事故に詳しい弁護士に相談を

ここまで、後遺障害7級の認定基準や認定までの流れ、請求できる賠償金、注意点などを解説してきました。

7級が認定される症状は多岐にわたります。正しい認定を受けるには専門知識が不可欠です。交通事故に精通した弁護士に相談するのがよいでしょう。

交通事故で重いケガを負われた方は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。

当事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。

群馬・高崎に密着して、地域の皆様から交通事故に関する数多くの相談を受けて参りました。

交通事故の被害者サポートには特に力を入れており、7級を獲得した事例も多数ございます。

被害への適正な補償を受けるために、後遺障害の申請手続き、相手方との示談交渉や訴訟などをお任せください。

交通事故に関する相談は無料です。

7級に相当するケガを負った際には、賠償金が高額になりやすく、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

交通事故により重いケガを負われた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。